Seat Toledo 2016 Betriebsanleitung (in German)

Manufacturer: SEAT, Model Year: 2016, Model line: Toledo, Model: Seat Toledo 2016Pages: 264, PDF-GrûÑûe: 5.96 MB

Page 171 of 264

Fahren

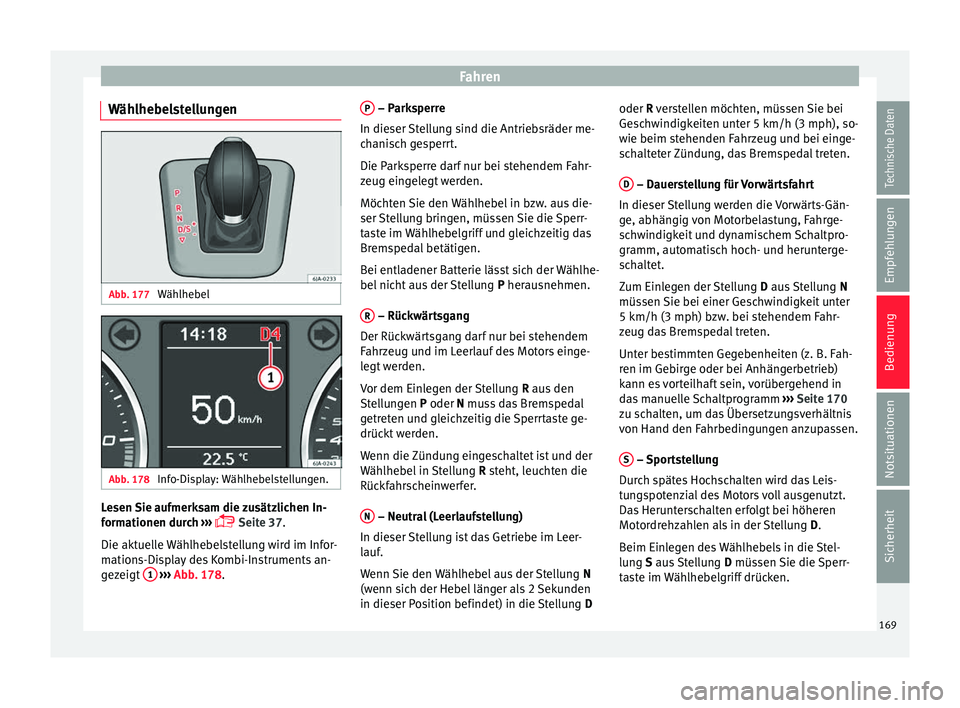

WûÊhlhebelstellungen Abb. 177

WûÊhlhebel Abb. 178

Info-Display: WûÊhlhebelstellungen. Lesen Sie aufmerksam die zusûÊtzlichen In-

f

orm

ationen dur

ch ã¤ã¤ã¤

ÿ´ Seite 37.

Die aktuelle WûÊhlhebelstellung wird im Infor-

mations-Display des Kombi-Instruments an-

gezeigt 1

㤠ã¤

㤠Abb

. 178. P ã Parksperre

In die ser

St

ellung sind die AntriebsrûÊder me-

chanisch gesperrt.

Die Parksperre darf nur bei stehendem Fahr-

zeug eingelegt werden.

MûÑchten Sie den WûÊhlhebel in bzw. aus die-

ser Stellung bringen, mû¥ssen Sie die Sperr-

taste im WûÊhlhebelgriff und gleichzeitig das

Bremspedal betûÊtigen.

Bei entladener Batterie lûÊsst sich der WûÊhlhe-

bel nicht aus der Stellung P herausnehmen.

R ã Rû¥ckwûÊrtsgang

D er Rû¥c

k

wûÊrtsgang darf nur bei stehendem

Fahrzeug und im Leerlauf des Motors einge-

legt werden.

Vor dem Einlegen der Stellung R aus den

Stellungen P oder N muss das Bremspedal

getreten und gleichzeitig die Sperrtaste ge-

drû¥ckt werden.

Wenn die Zû¥ndung eingeschaltet ist und der

WûÊhlhebel in Stellung R steht, leuchten die

Rû¥ckfahrscheinwerfer.

N ã Neutral (Leerlaufstellung)

In die ser

St

ellung ist das Getriebe im Leer-

lauf.

Wenn Sie den WûÊhlhebel aus der Stellung N

(wenn sich der Hebel lûÊnger als 2 Sekunden

in dieser Position befindet) in die Stellung Doder R verstellen mûÑchten, mû¥ssen Sie bei

Ges

chwindigkeiten unter 5 km/h (3 mph), so-

wie beim stehenden Fahrzeug und bei einge-

schalteter Zû¥ndung, das Bremspedal treten.

D ã Dauerstellung fû¥r VorwûÊrtsfahrt

In die ser

St

ellung werden die VorwûÊrts-GûÊn-

ge, abhûÊngig von Motorbelastung, Fahrge-

schwindigkeit und dynamischem Schaltpro-

gramm, automatisch hoch- und herunterge-

schaltet.

Zum Einlegen der Stellung D aus Stellung N

mû¥ssen Sie bei einer Geschwindigkeit unter

5 km/h (3 mph) bzw. bei stehendem Fahr-

zeug das Bremspedal treten.

Unter bestimmten Gegebenheiten (z. B. Fah-

ren im Gebirge oder bei AnhûÊngerbetrieb)

kann es vorteilhaft sein, vorû¥bergehend in

das manuelle Schaltprogramm ã¤ã¤ã¤ Seite 170

zu schalten, um das ûbersetzungsverhûÊltnis

von Hand den Fahrbedingungen anzupassen.

S ã Sportstellung

D ur

c

h spûÊtes Hochschalten wird das Leis-

tungspotenzial des Motors voll ausgenutzt.

Das Herunterschalten erfolgt bei hûÑheren

Motordrehzahlen als in der Stellung D.

Beim Einlegen des WûÊhlhebels in die Stel-

lung S aus Stellung D mû¥ssen Sie die Sperr-

taste im WûÊhlhebelgriff drû¥cken.

169

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Notsituationen

Sicherheit

Page 172 of 264

Bedienung

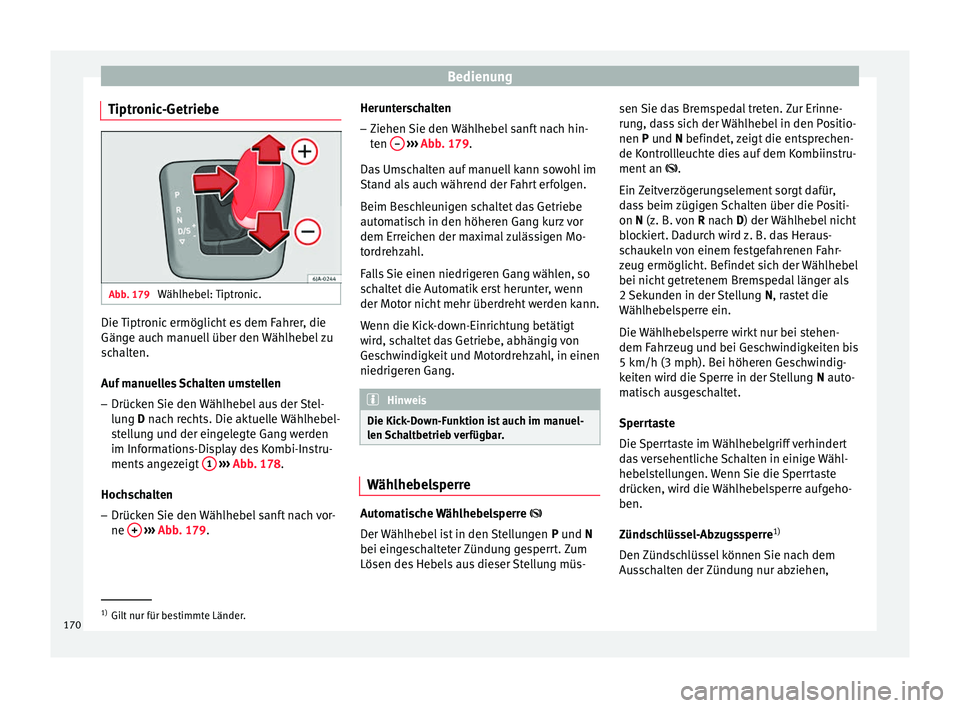

Tiptronic-Getriebe Abb. 179

WûÊhlhebel: Tiptronic. Die Tiptronic ermûÑglicht es dem Fahrer, die

GûÊn

g

e auc

h manuell û¥ber den WûÊhlhebel zu

schalten.

Auf manuelles Schalten umstellen

ã Drû¥cken Sie den WûÊhlhebel aus der Stel-

lung

D nach rechts. Die aktuelle WûÊhlhebel-

stellung und der eingelegte Gang werden

im Informations-Display des Kombi-Instru-

ments angezeigt 1

㤠ã¤

㤠Abb

. 178.

Hochschalten ã Drû¥cken Sie den WûÊhlhebel sanft nach vor-

ne +

㤠ã¤

㤠Abb

. 179. Herunterschalten

ã Ziehen Sie den WûÊhlhebel sanft nach hin-

ten ã

㤠ã¤ã¤

Abb

. 179.

Da

s Umschalten auf manuell kann sowohl im

Stand als auch wûÊhrend der Fahrt erfolgen.

Beim Beschleunigen schaltet das Getriebe

automatisch in den hûÑheren Gang kurz vor

dem Erreichen der maximal zulûÊssigen Mo-

tordrehzahl.

Falls Sie einen niedrigeren Gang wûÊhlen, so

schaltet die Automatik erst herunter, wenn

der Motor nicht mehr û¥berdreht werden kann.

Wenn die Kick-down-Einrichtung betûÊtigt

wird, schaltet das Getriebe, abhûÊngig von

Geschwindigkeit und Motordrehzahl, in einen

niedrigeren Gang. Hinweis

Die Kick-Down-Funktion ist auch im manuel-

len Sc

haltbetrieb verfû¥gbar. WûÊhlhebelsperre

Automatische WûÊhlhebelsperre

ÿ¨

D er

W

ûÊhlhebel ist in den Stellungen P und N

bei eingeschalteter Zû¥ndung gesperrt. Zum

LûÑsen des Hebels aus dieser Stellung mû¥s- sen Sie das Bremspedal treten. Zur Erinne-

rung, d

ass sich der WûÊhlhebel in den Positio-

nen P und N befindet, zeigt die entsprechen-

de Kontrollleuchte dies auf dem Kombiinstru-

ment an ÿ¨.

Ein ZeitverzûÑgerungselement sorgt dafû¥r,

dass beim zû¥gigen Schalten û¥ber die Positi-

on N (z. B. von R nach D) der WûÊhlhebel nicht

blockiert. Dadurch wird z. B. das Heraus-

schaukeln von einem festgefahrenen Fahr-

zeug ermûÑglicht. Befindet sich der WûÊhlhebel

bei nicht getretenem Bremspedal lûÊnger als

2 Sekunden in der Stellung N, rastet die

WûÊhlhebelsperre ein.

Die WûÊhlhebelsperre wirkt nur bei stehen-

dem Fahrzeug und bei Geschwindigkeiten bis

5 km/h (3 mph). Bei hûÑheren Geschwindig-

keiten wird die Sperre in der Stellung N auto-

matisch ausgeschaltet.

Sperrtaste

Die Sperrtaste im WûÊhlhebelgriff verhindert

das versehentliche Schalten in einige WûÊhl-

hebelstellungen. Wenn Sie die Sperrtaste

drû¥cken, wird die WûÊhlhebelsperre aufgeho-

ben.

Zû¥ndschlû¥ssel-Abzugssperre 1)

Den Zû¥ndschlû¥ssel kûÑnnen Sie nach dem

Ausschalten der Zû¥ndung nur abziehen, 1)

Gilt nur fû¥r bestimmte LûÊnder.

170

Page 173 of 264

Fahren

wenn sich der WûÊhlhebel in der Stellung P

befindet . B

ei ab

gezogenem Zû¥ndschlû¥ssel

ist der WûÊhlhebel in der Stellung P blockiert.

Fahrprogramme Das automatische Getriebe Ihres Fahrzeugs

wir

d el

ektronisch gesteuert. Das Hoch- und

Herunterschalten der GûÊnge geschieht auto-

matisch in AbhûÊngigkeit von dem gewûÊhlten

Fahrprogramm.

Bei verhaltener Fahrweise wûÊhlt das Getriebe

das wirtschaftlichste Fahrprogramm aus.

Durch frû¥hes Hochschalten und spûÊtes He-

runterschalten wird der Verbrauch gû¥nstig

beeinflusst.

Bei sportlicher Fahrweise mit abrupter BetûÊ-

tigung des Gaspedals, bei starker Beschleu-

nigung, hûÊufig wechselnden Geschwindig-

keiten und Ausnutzung der HûÑchstgeschwin-

digkeit passt sich nach Durchtreten des Gas-

pedals (Kick-down-Funktion) das Getriebe auf

diese Fahrweise an und schaltet frû¥her nach

unten, hûÊufig auch um mehrere GûÊnge zu-

gleich.

Die Auswahl des jeweils gû¥nstigsten Fahrpro-

gramms ist ein kontinuierlich ablaufender

Vorgang. UnabhûÊngig davon ist es aber mûÑg-

lich, durch schnelles Gasgeben in ein dyna-

mischeres Schaltprogramm zu wechseln oder

herunterzuschalten. Dabei schaltet das Ge-

triebe in einen der Geschwindigkeit ent- sprechenden niedrigeren Gang herunter und

ermûÑglicht

so ein

zû¥giges Beschleunigen (z.

B. beim ûberholen), ohne dass Sie das Gas-

pedal in den Kick-down-Bereich durchtreten

mû¥ssen. Nachdem das Getriebe wieder hoch-

geschaltet hat, stellt sich bei entsprechender

Fahrweise das ursprû¥ngliche Programm wie-

der ein.

Bei Bergfahrten wird die Gangwahl den Steig-

ungen und GefûÊllen angepasst. Dadurch wer-

den Pendelschaltungen bergauf vermieden.

Bei Bergabfahrten ist es mûÑglich, in der Tipt-

ronic-Stellung herunterzuschalten, um das

Motorbremsmoment auszunutzen.

Notprogramm Fû¥r den Fall einer SystemstûÑrung gibt es ein

Notpr

ogr

amm.

B

ei FunktionsstûÑrungen der Getriebeelektro-

nik arbeitet das Getriebe in einem entsprech-

enden Notprogramm. Dies wird durch Auf-

leuchten bzw. ErlûÑschen aller Segmente im

Display angezeigt.

Eine FunktionsstûÑrung kann sich wie folgt

auswirken:

ã Das Getriebe schaltet nur in bestimmten

Fahrs

tufen.

ã Der Rû¥ckwûÊrtsgang R kann nicht

genutzt

werden. ã

Das m

anuelle Schaltprogramm ist im Not-

betrieb abgeschaltet. Hinweis

Wenn das Getriebe auf Notbetrieb umge-

sc h

altet hat, suchen Sie so bald wie mûÑglich

einen Fachbetrieb auf, um die StûÑrung behe-

ben zu lassen. Getriebefehler

ÿ Getriebe: StûÑrung! Anhalten

und WûÊhlhebel auf P stellen.

Es lie

gt eine StûÑrung im Getriebe vor. Stellen

Sie das Fahrzeug sicher ab und fahren Sie

nicht weiter. FachmûÊnnische Hilfe in An-

spruch nehmen.

ÿ Getriebe: SystemstûÑrung! Wei-

terfahrt mûÑglich.

Lassen Sie die StûÑrung mûÑglichst bald in ei-

ner Fachwerkstatt beheben. ÿ Getriebe: SystemstûÑrung! Wei-

terfahrt eingeschrûÊnkt mûÑglich.

Rû¥ckwûÊrtsgang nicht funktionsfûÊ-

hig

Fahren Sie unverzû¥glich zu einem Fachbe-

trieb und lassen Sie die StûÑrung beheben. ÿ Getriebe: SystemstûÑrung! Wei-

terfahrt im Modus D bis zum Abã

stellen des Motors mûÑglich. ô£

171

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Notsituationen

Sicherheit

Page 174 of 264

Bedienung

Fahren Sie Ihr Fahrzeug aus dem flieûenden

V erk

ehr u

nd stellen sie es sicher ab. Fach-

mûÊnnische Hilfe in Anspruch nehmen.

ÿ Getriebe: û¥berhitzt. Fahrwei-

se anpassen.

Fahren Sie moderat weiter. Wenn die Kon-

trollleuchte erloschen ist, kûÑnnen Sie die

Fahrt normal fortsetzen. ÿ Getriebe: Bitte Bremse betûÊ-

tigen und Fahrstufe erneut einã

legen.

War das Getriebe wegen zu hoher Temperatu-

ren gestûÑrt, erscheint der Fahrerhinweis,

wenn das Getriebe wieder abgekû¥hlt ist.

Einfahren und wirtschaftlicher

Fahrs

til

Die ersten 1.500 km WûÊhrend der ersten 1.500 Kilometern muss

der Mot

or ein

g

efahren werden.

Bis 1.000 Kilometer

ã Fahren Sie nicht schneller als mit 3/4 der

HûÑchst

geschwindigkeit des eingelegten

Gangs, d. h. bis 3/4 der hûÑchstzulûÊssigen

Motordrehzahl.

ã Geben Sie kein Vollgas. ã

Vermeiden Sie hohe Mot

ordrehzahlen.

ã Nicht mit einem AnhûÊnger fahren.

Von 1.000 bi

s 1.500 Kilometer

ã Steigern Sie die Fahrleistung allmûÊh

lich bis

auf die volle Geschwindigkeit des eingeleg-

ten Gangs, d. h. auf die hûÑchstzulûÊssige

Motordrehzahl.

WûÊhrend der ersten Betriebsstunden weist

der Motor eine hûÑhere innere Reibung auf als

spûÊter, wenn sich alle beweglichen Teile auf-

einander eingespielt haben. Die Fahrweise

der ersten ca. 1.500 Kilometer entscheidet

û¥ber die Gû¥te dieses Einlaufvorgangs.

Auch nach der Einfahrzeit sollten Sie nicht

mit unnûÑtig hohen Motordrehzahlen fahren.

Die maximal zulûÊssige Motordrehzahl wird

durch den Beginn des roten Bereichs auf der

Skala des Drehzahlmessers markiert. Bei

Fahrzeugen mit Schaltgetriebe schalten Sie

spûÊtestens mit dem Erreichen des roten Be-

reichs in den nûÊchsthûÑheren Gang. Auûerge-

wûÑhnlich hohe Motordrehzahlen beim Be-

schleunigen (Gas geben) werden automa-

tisch begrenzt, doch der Motor ist nicht vor

zu hohen Motordrehzahlen geschû¥tzt, die

durch falsches Herunterschalten verursacht

werden, wodurch es zur plûÑtzlichen ErhûÑhung

der Motordrehzahl û¥ber die zulûÊssige HûÑchst-

drehzahl und damit zur BeschûÊdigung des

Motors kommen kann. Fû¥r Fahrzeuge mit Schaltgetriebe gilt anderer-

seits auch: F

ahren Sie nicht mit zu niedriger

Drehzahl. Schalten Sie herunter, wenn der

Motor nicht mehr rund lûÊuft. Beachten Sie die

Empfehlungen zum Schalten ã¤ã¤ã¤

ÿ´ Seite 26.

Neue Reifen

Neue Reifen mû¥ssen ãeingefahrenã werden,

denn sie haben zu Anfang noch keine opti-

male HaftfûÊhigkeit. Fahren Sie wûÊhrend der

ersten ungefûÊhr 500 km besonders vorsich-

tig.

Neue BremsbelûÊge

Neue BremsbelûÊge verfû¥gen noch nicht û¥ber

eine optimale Reibkraft. Sie mû¥ssen zuerst

ãeingebremstã werden. Fahren Sie wûÊhrend

der ersten ungefûÊhr 200 km besonders vor-

sichtig. VORSICHT

Alle Geschwindigkeits- und Drehzahlangaben

gelt en nur bei betrie

bswarmem Motor. Brin-

gen Sie den kalten Motor nie auf hohe Dreh-

zahlen ã weder im Stand des Fahrzeugs noch

beim Fahren in den einzelnen GûÊngen. Umwelthinweis

Fahren Sie nicht mit unnûÑtig hohen Motor-

drehz ah

len ã frû¥hes Hochschalten hilft Kraft-

stoff zu sparen, vermindert BetriebsgerûÊu-

sche und schont die Umwelt. 172

Page 175 of 264

Fahren

UmweltvertrûÊglichkeit Bei der Konstruktion, Materialauswahl und

Hers

t

ellung Ihres neuen SEAT spielt der Um-

weltschutz eine wichtige Rolle.

Konstruktive Maûnahmen zur Begû¥nstigung

des Recyclings

ã Demontagefreundliche Gestaltung der Ver-

bindun

gen

ã Vereinfachte Demontage durch Modulbau-

weise

ã V

erbesserte Sortenreinheit der Werkstoffe.

ã Kennzeichnung von Kunststoffteilen und

Ela s

tomeren nach ISO 1043, ISO 11469 und

ISO 1629.

Materialauswahl

ã Verwendung von wiederverwertbarem Ma-

terial

.

ã Verwendung von kompatiblen Kunststoffen

innerhalb einer Grup

pe, wenn deren Kompo-

nenten nicht leicht voneinander trennbar

sind.

ã Verwendung von wiederverwertbarem

und/oder wieder

verwertetem Material.

ã Verringerung von flû¥chtigen Bestandteilen

der Kun

ststoffe, einschlieûlich des Geruchs.

ã Verwendung von FCKW-freien KûÊltemitteln.

Verbot, ab g

esehen von den gesetzlich fest-

gelegten Ausnahmen (Anhang II der Richtli- nie 2000/53/EG û¥ber Altfahrzeuge), von

Schmermet

a

llen: Cadmium, Blei, Quecksilber

und sechswertiges Chrom.

Herstellung

ã Verringerung des LûÑsungsmittelanteils in

Hohlraums

chutzwachsen.

ã Verwendung von Kunststoffschutzfolien fû¥r

den Tr

ansport von Fahrzeugen.

ã Verwendung lûÑsungsmittelfreier Klebstoffe.

ã Einsatz von FCKW-freien KûÊltemitteln in KûÊl-

teerz

eugungssystemen.

ã Recycling und energetische Verwertung von

AbfûÊllen (RDF).

ã V

erbesserung der AbwasserqualitûÊt.

ã Einsatz von WûÊrmerû¥ckgewinnungssyste-

men (WûÊrmetau

scher, Enthalpierotoren

usw.).

ã Verwendung wasserlûÑslicher Lacke.

Wirtschaftliches und umweltbewuss-

tes

Fahren Der Kraftstoffverbrauch, die Umweltbelas-

t

u

n

g und der Verschleiû von Motor, Bremsen

und Reifen hûÊngen im Wesentlichen von Ih-

rem Fahrstil ab. Durch vorausschauende und

ûÑkonomische Fahrweise lûÊsst sich der Kraft-

stoffverbrauch um 10 - 15 % reduzieren. Im

Anschluss prûÊsentieren wir Ihnen einige Vor- schlûÊge, mit denen Sie sowohl die Umweltbe-

las

tung reduzieren als auch Geld sparen kûÑn-

nen.

Vorausschauendes Fahren

Beim Beschleunigen verbraucht ein Fahrzeug

den meisten Kraftstoff. Wenn Sie voraus-

schauend fahren, mû¥ssen Sie weniger brem-

sen und demzufolge auch weniger beschleu-

nigen. Lassen Sie das Fahrzeug mit einem

eingelegten Gang rollen, wenn Sie z. B. wei-

ter vorne eine rote Ampel erkennen. Diese Art

des Bremsens schû¥tzt die Bremsen und die

Reifen vor Verschleiû; keine Abgasemissio-

nen und kein Kraftstoffverbrauch sind die Fol-

ge (Schubabschaltung).

Energiesparend schalten

Eine wirksame Art Kraftstoff zu sparen ist das

frû¥he Hochschalten: Wer die GûÊnge ausfûÊhrt,

verbraucht unnûÑtig Kraftstoff.

Schaltgetriebe: Schalten Sie so frû¥h wie

mûÑglich vom ersten in den zweiten Gang. Un-

sere Empfehlung ist, dass Sie bei einer Mo-

tordrehzahl von ca. 2.000 U/min in den

nûÊchsthûÑheren Gang schalten. Halten Sie

sich an die im Kombiinstrument angezeigte

ãGangempfehlungã ã¤ã¤ã¤

ÿ´ Seite 26.

Vollgas vermeiden

Die erlaubte HûÑchstgeschwindigkeit Ihres

Fahrzeuges sollten Sie mûÑglichst nie ganz ô£

173

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Notsituationen

Sicherheit

Page 176 of 264

Bedienung

ausnutzen. Kraftstoffverbrauch, Schadstoff-

emi s

s

ion und FahrgerûÊusche nehmen bei ho-

hen Geschwindigkeiten û¥berproportional zu.

Langsamer fahren spart Kraftstoff.

Leerlauf vermeiden

Im Stau, an Bahnschranken und Ampeln mit

lûÊngerer Rotphase lohnt es sich, den Motor

abzustellen. Schon nach 30-40 Sekunden

Motorpause ist die Kraftstoffersparnis grûÑûer

als die extra Kraftstoffmenge, die fû¥r das er-

neute Anlassen des Motors benûÑtigt wird.

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Mo-

tor betriebswarm wird. In der Warmlaufphase

sind jedoch Verschleiû und Schadstoffaus-

stoû besonders hoch. Deshalb sollten Sie so-

fort nach dem Anlassen des Motors losfah-

ren. Vermeiden Sie dabei hohe Drehzahlen.

RegelmûÊûige Wartung

Mit den regelmûÊûig und vor lûÊngeren Fahrten

ausgefû¥hrten Wartungsarbeiten stellen Sie

sicher, dass Sie nicht mehr Kraftstoff als not-

wendig verbrauchen. Der Wartungszustand

Ihres Fahrzeugs wirkt sich nicht nur auf die

Verkehrssicherheit und Werterhaltung positiv

aus, sondern auch auf den Kraftstoffver-

brauch.

Ein schlecht eingestellter Motor kann zu ei-

nem Kraftstoffverbrauch fû¥hren, der 10 % hûÑ-

her ist als normal! Kurzstrecken vermeiden

Der Motor u

nd die Abgasreinigungsanlage

mû¥ssen ihre optimale Betriebstemperatur er-

reicht haben, um den Verbrauch und die

Schadstoffemission wirkungsvoll zu verrin-

gern.

Bei kaltem Motor ist der Kraftstoffverbrauch

verhûÊltnismûÊûig sehr viel hûÑher. Erst nach et-

wa vier Kilometern ist der Motor betriebs-

warm und der Verbrauch hat sich normal-

isiert. Kurzstrecken sollten Sie deshalb nach

MûÑglichkeit vermeiden.

Reifenfû¥lldruck beachten

Ein richtiger Reifendruck hilft Kraftstoff spa-

ren. Bereits ein Bar (14,5 psi / 100 kPa) Luft-

druck zu wenig kann den Kraftstoffverbrauch

um 5 % erhûÑhen. Zu niedriger Reifenfû¥lldruck

fû¥hrt auûerdem durch den erhûÑhten Rollwi-

derstand zu einem stûÊrkeren Verschleiû der

Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten.

Prû¥fen Sie den Reifenfû¥lldruck immer am kal-

ten Reifen.

Fahren Sie Winterreifen nicht ganzjûÊhrig,

denn das kostet bis zu 10% mehr Kraftstoff.

UnnûÑtigen Ballast vermeiden

Da jedes Kilogramm mehr Gewicht den Kraft-

stoffverbrauch erhûÑht, lohnt sich ein Blick in

den GepûÊckraum, um unnûÑtigen Ballast zu

vermeiden. HûÊufig bleibt aber auch ein DachgepûÊcktrûÊ-

ger aus

Bequemlichkeit montiert, obwohl er

nicht mehr benûÑtigt wird. Durch den erhûÑh-

ten Luftwiderstand verbraucht Ihr Fahrzeug

mit unbeladenem DachgepûÊcktrûÊger bei ei-

ner Geschwindigkeit zwischen 100 km/h

(62 mph) und 120 km/h (75 mph) etwa 12 %

mehr Kraftstoff als im Normalfall.

Strom sparen

Zur Stromerzeugung treibt der Motor die

Lichtmaschine an. Bei hûÑherem Strombedarf

steigt somit auch der Kraftstoffverbrauch.

Schalten Sie also elektrische GerûÊte wieder

aus, wenn Sie sie nicht mehr benûÑtigen. Ge-

rûÊte mit hoher Stromaufnahme sind z. B. das

GeblûÊse auf hoher Stufe, die Heckscheiben-

heizung oder die Sitzheizung*. Hinweis

ã Wenn d a

s Fahrzeug û¥ber das Start-Stopp-

System verfû¥gt, ist das Ausschalten dieser

Funktion nicht empfehlenswert.

ã Es ist empfehlenswert, bei einer Fahrtge-

sch

windigkeit von û¥ber 60 km/h (37 mph) die

Fenster zu schlieûen .

ã Stû¥tzen Sie beim Fahren nicht den Fuû auf

dem Kupplun

gspedal ab, da der dadurch ent-

stehende Druck die Kupplungsscheibe zum

Schleifen bringt. Das erhûÑht nicht nur den

Kraftstoffverbrauch, sondern kann auch zum

Verbrennen des Kupplungsbelages und damit

zu einem schweren Schaden fû¥hren. 174

Page 177 of 264

Fahren

ã

Halt en

Sie das Fahrzeug nicht mittels des

Kupplungspedals an einer Steigung im Still-

stand. Verwenden Sie die Fuû- oder Hand-

bremse und nehmen Sie letztere beim Anfah-

ren zur Hilfe. Damit wird der Kraftstoffver-

brauch verringert und ein Schaden an der

Kupplungsscheibe vermieden.

ã Nutzen Sie bei GefûÊllestrecken die Brems-

wirku

ng des Motors durch Einlegen des ge-

eignetsten Gangs. Dadurch sinkt der Ver-

brauch auf ãNullã und die Bremsen werden

geschont. Motorsteuerung und Abgasrei-

nigu

n

g

sanlage

Einleitung zum Thema ACHTUNG

ã We g

en der hohen Temperaturen am Abgas-

reinigungssystem (Katalysator oder Diesel-

partikelfilter) sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht

û¥ber leicht entflammbarem Untergrund ab-

stellen (z. B. Wiese oder Waldrand). Brandge-

fahr!

ã Im Bereich der Abgasanlage dû¥rfen keine

Konser

vierungsmittel angewendet werden:

Brandgefahr! Hinweis

Solange die Kontrollleuchten ÿñ, ÿ, ÿ

ÿÿ oder

ÿÊ leuc ht

en, kûÑnnen StûÑrungen am Motor

vorliegen, der Kraftstoffverbrauch kann stei-

gen und der Motor verliert mûÑglicherweise an

Leistung. Katalysator

Das einwandfreie Funktionieren der Abgasrei-

nigun

g

sanlage (Katalysator) ist fû¥r den um-

weltschonenden Betrieb des Fahrzeugs von

entscheidender Bedeutung.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

ã Tanken Sie bei Fahrzeugen mit Benzinmo-

tor nur b l

eifreies Benzin ã¤ã¤ã¤

Seite 213.

ã Fû¥llen Sie nicht zu viel ûl in den Motor

ã¤ã¤ã¤

Seite 220, Prû¥fung des MotorûÑlstands .

ã Schalten Sie wûÊhrend der Fahrt nicht die

Zû¥ndung au

s.

Wenn Sie das Fahrzeug in einem Land fahren

mû¥ssen, in dem kein bleifreies Benzin ver-

fû¥gbar ist, mû¥ssen Sie spûÊter beim Fahren in

einem Land mit Katalysatorpflicht den Kataly-

sator austauschen lassen. VORSICHT

ã Fahr en

Sie den Tank niemals vollstûÊndig

leer! Durch die unregelmûÊûige Kraftstoffver-

sorgung kann es zu Fehlzû¥ndungen kommen. Unverbrannter Kraftstoff kann groûe Teile des

Motor

s

und die Abgasanlage beschûÊdigen.

ã Bereits eine Tankfû¥llung mit verbleitem

Benz

in fû¥hrt zur ZerstûÑrung des Katalysators! Partikelfilter ÿñ (Dieselmot

or

en) Der Dieselpartikelfilter filtert nahezu alle Ruû-

par

tik

el aus der Abgasanlage. Bei einer nor-

malen Fahrweise wird der Filter automatisch

gereinigt. Der Dieselpartikelfilter regeneriert

sich automatisch, ohne dass dies durch die

Kontrollleuchte ÿñ angezeigt wird. Das kann

sich durch eine erhûÑhte Leerlaufdrehzahl und

einer gewissen Geruchsbildung bemerkbar

machen.

Sollte die selbststûÊndige bzw. automatische

Reinigung des Filters (z. B. bei dauerhaftem

Kurzstreckenverkehr) nicht mûÑglich sein,

setzt sich der Filter mit Ruû zu und die Kon-

trollleuchte ÿñ fû¥r den Dieselpartikelfilter

leuchtet.

Begû¥nstigen Sie die automatische Filterreini-

gung, indem Sie folgende Fahrweise befol-

gen: fahren Sie ca. 15 Minuten lang bei min-

destens 60 km/h (37 mph) im 4. oder 5.

Gang (Automatikgetriebe: Fahrstufe S). Hal-

ten Sie die Motordrehzahl im Bereich von ca.

2000 U/min. Der erzeugte Temperaturanstieg

sorgt dafû¥r, dass der Ruû im Filter verbrennt.

Nach erfolgter Reinigung erlischt die Kontroll-

leuchte. ô£

175

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Notsituationen

Sicherheit

Page 178 of 264

Bedienung

Wenn die Kontrollleuchte ÿñ nic ht

erli scht

oder alle drei Kontrollleuchten (Dieselparti-

kelfilter ÿñ, StûÑrung im Abgaskontrollsystem

ÿ und Vorglû¥hanlage ÿÊ) aufleuchten, brin-

gen Sie das Fahrzeug bitte zur Instandset-

zung in einen Fachbetrieb. ACHTUNG

ã Pa s

sen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets

dem Straûenzustand sowie den Verkehrs-

und WitterungsverhûÊltnissen an.

ã Der Dieselpartikelfilter wird sehr heiû. Da-

her sollt

en Sie niemals das Fahrzeug an ei-

nem Ort abstellen, an dem das Abgasrohr mit

trockenem Gras oder leicht entflammbaren

Materialien in Kontakt kommen kann ã

Brandgefahr! VORSICHT

WûÊhrend die Kontrollleuchte ÿñ leuc ht

et,

muss mit einem erhûÑhten Kraftstoffverbrauch

und unter bestimmten UmstûÊnden auch mit

einer Verminderung der Motorleistung ge-

rechnet werden. Hinweis

ã Vermeiden Sie hûÊufig

e Kurzstrecken, um ei-

ne korrekte Verbrennung des Ruûes im Parti-

kelfilter zu erreichen.

ã Die Verwendung von Kraftstoff mit einem

erhûÑhten Sc

hwefelgehalt kann die Lebens-

dauer des Partikelfilters erheblich verkû¥rzen.

Bei Ihrem Fachbetrieb erhalten Sie weitere In- formationen û¥ber die LûÊnder, in denen Kraft-

st

off

mit erhûÑhtem Schwefelanteil verwendet

wird. Motorsteuerung* ÿ

ÿÿ

Die Kontrollleuchte û¥berwacht die Motorsteu-

erun

g bei B

enzinmotoren.

Die Kontrollleuchte ÿ

ÿÿ (Electronic Power Con-

trol) leuchtet beim Einschalten der Zû¥ndung

zur Funktionskontrolle auf. Sie muss nach An-

springen des Motors erlûÑschen.

Tritt wûÊhrend der Fahrt eine StûÑrung in der

elektronischen Motorsteuerung auf, leuchtet

diese Kontrollleuchte auf. Suchen Sie mûÑg-

lichst bald einen Fachbetrieb auf und lassen

Sie den Motor û¥berprû¥fen.

Abgaskontrollsystem* ÿ Kontrollleuchte ÿ b

linkt:

D ur

ch Verbrennungsaussetzer kann der Kata-

lysator beschûÊdigt werden. Vom Gas gehen

und vorsichtig zum nûÊchsten Fachbetrieb fah-

ren und den Motor û¥berprû¥fen lassen.

Die Kontrollleuchte ÿ leuchtet auf:

Wenn wûÊhrend der Fahrt eine StûÑrung auf-

tritt, welche die AbgasqualitûÊt verschlechtert

(z.B. Lambdasonde defekt). Vom Gas gehen und vorsichtig zum nûÊchsten Fachbetrieb fah-

ren und den Mot

or û¥berprû¥fen lassen.

Vorglû¥hanlage/Motordefekt* ÿÊ Die Kontrollleuchte leuchtet, solange der Die-

selmotor

v

orgeglû¥ht wird.

Die Kontrollleuchte ÿÊ leuchtet.

Wenn beim Einschalten der Zû¥ndung die Kon-

trollleuchte ÿÊ aufleuchtet, wird vorgeglû¥ht.

Nach dem ErlûÑschen der Kontrollleuchte kann

der Motor sofort angelassen werden.

Kontrollleuchte ÿÊ blinkt

Tritt wûÊhrend der Fahrt eine StûÑrung in der

Motorsteuerung auf, wird dies durch Blinken

der Kontrollleuchte fû¥r Vorglû¥hanlage ÿÊ an-

gezeigt. Suchen Sie mûÑglichst bald einen

Fachbetrieb auf und lassen Sie den Motor

û¥berprû¥fen.

176

Page 179 of 264

Fahren

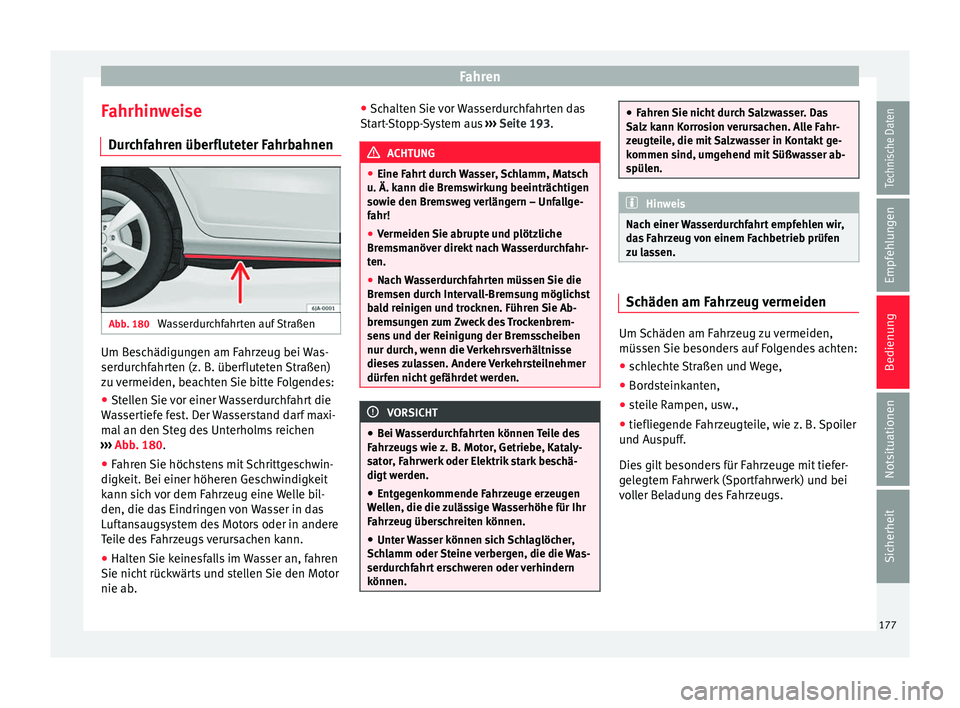

Fahrhinweise D ur

c

hfahren û¥berfluteter Fahrbahnen Abb. 180

Wasserdurchfahrten auf Straûen Um BeschûÊdigungen am Fahrzeug bei Was-

ser

dur

c

hfahrten (z. B. û¥berfluteten Straûen)

zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

ã Stellen Sie vor einer Wasserdurchfahrt die

Was

sertiefe fest. Der Wasserstand darf maxi-

mal an den Steg des Unterholms reichen

ã¤ã¤ã¤ Abb. 180.

ã Fahren Sie hûÑchstens mit Schrittgeschwin-

digkeit. B

ei einer hûÑheren Geschwindigkeit

kann sich vor dem Fahrzeug eine Welle bil-

den, die das Eindringen von Wasser in das

Luftansaugsystem des Motors oder in andere

Teile des Fahrzeugs verursachen kann.

ã Halten Sie keinesfalls im Wasser an, fahren

Sie nicht rû¥c

kwûÊrts und stellen Sie den Motor

nie ab. ã

Schalt

en Sie vor Wasserdurchfahrten das

Start-Stopp-System aus ã¤ã¤ã¤ Seite 193. ACHTUNG

ã Eine Fahr t

durch Wasser, Schlamm, Matsch

u. û. kann die Bremswirkung beeintrûÊchtigen

sowie den Bremsweg verlûÊngern ã Unfallge-

fahr!

ã Vermeiden Sie abrupte und plûÑtzliche

BremsmanûÑv

er direkt nach Wasserdurchfahr-

ten.

ã Nach Wasserdurchfahrten mû¥ssen Sie die

Bremsen durc

h Intervall-Bremsung mûÑglichst

bald reinigen und trocknen. Fû¥hren Sie Ab-

bremsungen zum Zweck des Trockenbrem-

sens und der Reinigung der Bremsscheiben

nur durch, wenn die VerkehrsverhûÊltnisse

dieses zulassen. Andere Verkehrsteilnehmer

dû¥rfen nicht gefûÊhrdet werden. VORSICHT

ã Bei W

asserdurchfahrten kûÑnnen Teile des

Fahrzeugs wie z. B. Motor, Getriebe, Kataly-

sator, Fahrwerk oder Elektrik stark beschûÊ-

digt werden.

ã Entgegenkommende Fahrzeuge erzeugen

Well

en, die die zulûÊssige WasserhûÑhe fû¥r Ihr

Fahrzeug û¥berschreiten kûÑnnen.

ã Unter Wasser kûÑnnen sich SchlaglûÑcher,

Schl

amm oder Steine verbergen, die die Was-

serdurchfahrt erschweren oder verhindern

kûÑnnen. ã

Fahr en

Sie nicht durch Salzwasser. Das

Salz kann Korrosion verursachen. Alle Fahr-

zeugteile, die mit Salzwasser in Kontakt ge-

kommen sind, umgehend mit Sû¥ûwasser ab-

spû¥len. Hinweis

Nach einer Wasserdurchfahrt empfehlen wir,

d as

Fahrzeug von einem Fachbetrieb prû¥fen

zu lassen. SchûÊden am Fahrzeug vermeiden

Um SchûÊden am Fahrzeug zu vermeiden,

mû¥s

sen

Sie be

sonders auf Folgendes achten:

ã schlechte Straûen und Wege,

ã Bordsteinkanten,

ã steile Rampen, usw.,

ã tiefliegende Fahrzeugteile, wie z. B. Spoiler

und Aus

puff.

Dies gilt besonders fû¥r Fahrzeuge mit tiefer-

gelegtem Fahrwerk (Sportfahrwerk) und bei

voller Beladung des Fahrzeugs. 177

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Notsituationen

Sicherheit

Page 180 of 264

Bedienung

Fahrerassistenzsysteme P ark

hi

lfe

Benutzerhinweise Je nach Fahrzeugausstattung werden Sie

durc

h

verschiedene Einparkhilfen beim Ein-

parken und Rangieren unterstû¥tzt.

Die Einparkhilfe hinten ist eine akustische

Einparkhilfe, die Sie vor Hindernissen hinter

dem Fahrzeug warnt ã¤ã¤ã¤

Seite 179.

Die Einparkhilfe plus unterstû¥tzt den Fahrer

beim ManûÑvrieren und Einparken, indem er-

kannte Hindernisse vor und hinter dem Fahr-

zeug ã¤ã¤ã¤

Seite 179 visuell und akustisch an-

gezeigt werden. ACHTUNG

ã Ac ht

en Sie stets - auch durch direkten Blick

- auf das Verkehrsgeschehen und das Fahr-

zeugumfeld. Die Systeme kûÑnnen die Auf-

merksamkeit des Fahrers nicht ersetzen. Die

Verantwortung beim Einparken, Ausparken

oder ûÊhnlichen FahrmanûÑvern liegt stets

beim Fahrer.

ã Passen Sie die Geschwindigkeit und den

Fahrs

til immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-

bahn- und VerkehrsverhûÊltnisse an.

ã Die Sensoren haben tote Bereiche, in denen

weder Per

sonen noch Objekte erfasst werden kûÑnnen. Achten Sie insbesondere auf Kinder

und

Tier

e.

ã Halten Sie jederzeit die Umgebung des

Fahrz

eugs im Blick: nutzen Sie dabei auch die

Rû¥ckspiegel. VORSICHT

Die Funktionen der Einparkhilfe kûÑnnen durch

v er s

chiedene Faktoren, die SchûÊden am Fahr-

zeug oder der Umgebung verursachen kûÑn-

nen, beeintrûÊchtigt werden:

ã Bestimmte Objekte werden unter UmstûÊn-

den vom

System nicht erkannt oder darge-

stellt:

ãObjekte wie Absperrketten, AnhûÊnger-

deichseln, Stangen, ZûÊune, Pfosten oder

feine BûÊume.

ã Objekte oberhalb der Sensoren wie z. B.

Wandvorsprû¥nge

ã Objekte mit bestimmten OberflûÊchen

oder Strukturen, wie z. B. Maschendraht-

zûÊune oder Pulverschnee.

ã Bestimmte OberflûÊchen von GegenstûÊnden

und Kleidu

ng kûÑnnen die Signale von Ultra-

schallsensoren nicht reflektieren. Das System

kann diese GegenstûÊnde oder Personen, die

solche Kleidungsstû¥cke tragen, nicht erfas-

sen oder nicht richtig erkennen.

ã Die Signale der Ultraschallsensoren kûÑnnen

durch ûÊuûer

e Schallquellen beeinflusst wer-

den. Unter bestimmten UmstûÊnden kann dies

verhindern, dass die Anwesenheit von Perso-

nen oder Objekte erkannt wird. ã

Niedrige Hinderni s

se, die bereits durch ei-

ne Warnung gemeldet wurden, kûÑnnen beim

AnnûÊhern aus dem Messbereich des Systems

verschwinden und deswegen nicht mehr ge-

meldet werden. Unter bestimmten UmstûÊn-

den kûÑnnen auch bestimmte Hindernisse, wie

hohe Bordsteinkanten, die den Fahrzeugun-

terboden beschûÊdigen kûÑnnten, nicht erkannt

werden.

ã Bei Nichtbeachtung der ersten Warnung der

Einparkhi

lfe kûÑnnte das Fahrzeug erhebliche

SchûÊden erleiden.

ã StûÑûe oder BeschûÊdigungen am Kû¥hlergrill,

StoûfûÊng

er, Radlauf und Unterboden kûÑnnen

die Sensoren verstellen. Dadurch kûÑnnen die

Einparkhilfen beeintrûÊchtigt werden. Funkti-

on bei einem Fachbetrieb prû¥fen lassen. Hinweis

ã In bes timmt

en Situationen kann das Sys-

tem warnen, obwohl sich kein Hindernis im

Erfassungsbereich befindet, wie z. B.:

ã bei rauem Asphalt, Kopfsteinpflaster

oder einem von UnkrûÊutern û¥berwucher-

ter Boden,

ã bei externen Ultraschallquellen wie zum

Beispiel Reinigungsfahrzeugen oder an-

deren Fahrzeugen,

ã bei starkem Regen, Schnee oder bei star-

ken Fahrzeugabgasen,

ã wenn das Kennzeichen (beide, vorne und

hinten) nicht perfekt auf der FlûÊche der

Stoûstange angebracht ist, 178